新しい家族を迎える上で、気になることの一つが「出産費用」です。

出産には、どのぐらいの費用が必要になるのでしょうか。

また、出産費用は、国や地方公共団体が補填してくれるのでしょうか。

結局、出産費用の自己負担分としては何円を想定しておけば良いのでしょうか。

この記事では、これらの出産費用に関する疑問を検討します。

1. 出産費用の平均値

厚生労働省が公表する「出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について」(以下「実態調査研究」と略します。)によれば、過去9年間の出産費用の推移は以下のとおりです。

| 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全施設の出産費用(室料差額等を除く。) | 46.7万円 | 46.0万円 | 45.4万円 | 44.8万円 | 44.5万円 | 44.0万円 | 43.0万円 | 42.1万円 | 41.7万円 |

| 公的病院の出産費用(室料差額等を除く。) | 45.2万円 | 44.4万円 | 43.9万円 | 43.1万円 | 43.2万円 | 42.4万円 | 41.6万円 | 41.0万円 | 40.6万円 |

これだけを見ると、出産費用の平均額は50万円をやや下回る金額といえそうです。

しかし、上記は「妊婦の選定により、差額が必要な室に入院した場合の当該差額」としての「室料差額」等を除く平均的な金額です。

これらを含めた出産費用の平均的な金額(全施設・正常分娩)は、厚生労働省によって公表されている令和3年度のデータによれば、53万8263円となっています(厚生労働省「出産育児一時金について」(以下「一時金資料」と略します。)。

現在の出産費用の平均は、約55万円といえそうです。

なお、この出産費用に妊婦健診に要する費用は含まれていません。妊婦健診費用の平均額に関する検討は後述します。

2. 出産費用の金額が変わる要因

上記のとおり、現在の出産費用の平均は、約55万円といえそうです。

しかし、実際の出産費用は種々の要因によって変動します。

そのため、出産を控えている方は、上記の平均値だけではなく、何が出産費用に影響を与えるのかも理解しておくと良いでしょう。

2.1 出産する都道府県と出産費用

まず、出産する都道府県によって、出産費用は異なります。

上記実態調査研究によれば、令和3年度(公的病院・正常分娩)において、最も平均出産費用が高額だったのは東京都の56万5092円であり、最も平均出産費用が低額だったのは鳥取県の35万7443円でした。

平均的には、東京都の公的病院では、鳥取県の公的病院での出産よりも約1.6倍の費用が必要ということになります。

里帰り出産にするか否かを検討中の方にとっては、このデータも1つの参考になるかもしれません。

なお、東京都を含む平均出産費用が高額の都道府県は、次のとおりです。

| 都道府県 | 平均出産費用 | |

| 1位 | 東京都 | 56万5092円 |

| 2位 | 神奈川県 | 50万4634円 |

| 3位 | 茨城県 | 50万1889円 |

また、鳥取県を含む平均出産費用が低額の都道府県は、次のとおりです。

| 都道府県 | 平均出産費用 | |

| 47位 | 鳥取県 | 35万7443円 |

| 46位 | 佐賀県 | 35万7771円 |

| 45位 | 沖縄県 | 36万7318円 |

人口の問題もあるかもしれませんが、東日本は西日本よりも出産費用の平均金額が高い傾向にあります。

2.2 出産する施設と出産費用

次に、出産する施設によっても出産費用が変わります。

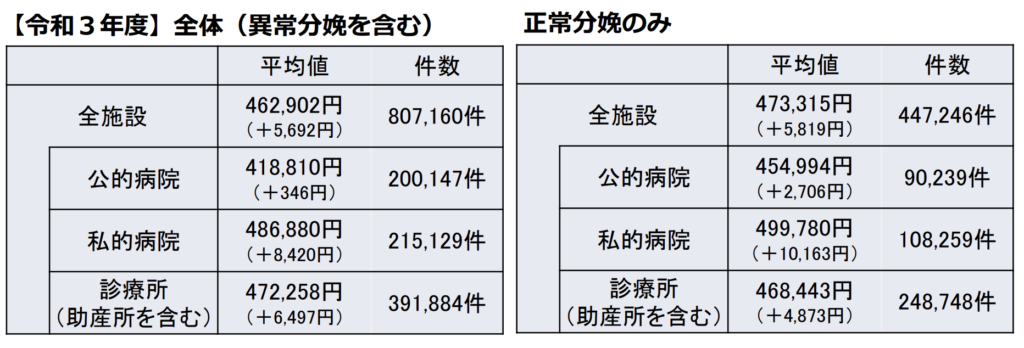

上記一時金資料には、次の表が掲載されています。

この表によれば、令和3年度では、公的病院での異常分娩を含む平均出産費用が41万8810円であるのに対し、私的病院では平均出生費用が48万6880円であることが分かります。

私的病院の平均出生費用に関しては、上記実態調査研究に次の記載があります。

公的病院は、私的病院や診療所よりも平均出産費用が低い傾向にあった。私的病院は、高額帯にバラツキが大きく、平均出産費用を引き上げている。

実態調査研究

私的病院の中には基礎的なサービスに加え、家族の希望に応えるために多くの付加的なサービスを用意している病院も少なくありません。

そのため、私的病院の平均出生費用が高くなってしまうのは仕方がないかもしれません。

出産費用を抑えるためには公的病院から探すのが良いといえそうです。

もっとも、出産費用を抑えることだけが大事なわけではないと思うので、その点には注意が必要です。

2.3 分娩方法と出産費用

続いて、分娩方法も出産費用を変動させる要因です。

帝王切開を含む異常分娩の場合に平均出産費用が増加することは、上記一時金資料の表からも明らかです。

また、東京大学の田倉教授による「出産育児一時金(出産費用)に関する研究」では、「無痛分娩は、一般分娩に対して 10 万円以上の費用上昇となることも明らかとなった」とされています。そのため、無痛分娩でも平均出産費用は増加すると考えられます。

なお、正常分娩の場合には、2024年現在では、いわゆる「病気やケガ」には該当しないとされています。そのため、健康保険などの公的医療保険は適用されません。

これに対し、帝王切開を含む異常分娩は、医療行為が伴い、公的医療保険の対象となります。

そのため、異常分娩の場合、手術料や入院料など医療費の自己負担は3割となります。その結果、異常分娩の時、全体の費用は増加するものの、自己負担分はむしろ減少する可能性があります。

3. 出産費用の自己負担を軽減する制度

では、これらの出産費用について、自己負担を軽減する制度としては、どのようなものがあるでしょうか。

3.1 出産育児一時金

まずは、出産育児一時金です。

出産育児一時金は、加入している公的医療保険に申請すると原則として50万円が支給されます。

産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や妊娠週数22週未満で出産した場合は48万8000円が支給されます。

| 令和5年4月1日以降の出産の場合 | 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産の場合 | |

| 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合 | 1児につき50万円 | 1児につき42万円 |

| 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 | 1児につき48.8万円 | 1児につき40.8万円 |

| 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合 | 1児につき48.8万円 | 1児につき40.8万円 |

出産育児一時金の支給タイミングは、本来は出産後になります。そのため、高額な出産費用を一旦は支出しなければならないようにも思えます。

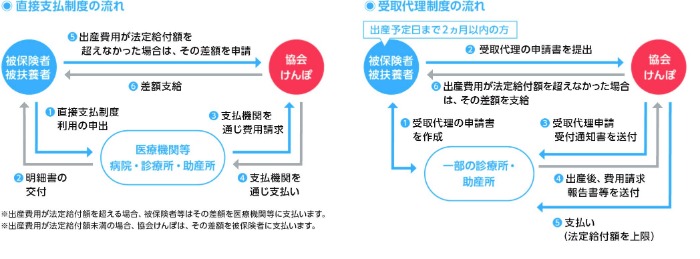

しかし、現在では直接支払制度や受取代理制度があるため、実質的に出産時から出産育児一時金の支給を受けたのと同じ経済状況を作ることができます。

直接支払制度の流れと受取代理制度の流れについて、全国健康保険協会のサイトに掲載されている画像を引用します。

なお、施設によっては直接支払制度を導入していない可能性があることから、この制度を利用することを希望される方は事前に確認が必要です。

3.2 出産手当金

次に、健康保険の被保険者は、出産手当金の給付を受けることができます。

出産手当金は、出産日前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日後56日までの範囲内で、会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象として支払を受けることができます。

出産日が出産予定日よりも遅れた場合、遅れた期間についても支給対象となります。

支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日

全国健康保険協会|出産手当金について

ざっくり言えば、普段の給料の2/3に相当する額が支給されるものです。

正確には、次の計算式で算出される金額が毎日支給されます。

【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

なお、標準報酬の対象となる報酬は、基本給だけでなく、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等の労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものが広く含まれます。また、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

※ 国民健康保険には出産手当金に該当する制度がありません。

3.3 出産・子育て応援交付金

また、出産・子育て応援交付金制度に基づく給付も受けられます。

2023年1月から始まった比較的新しい制度による給付です。

2023年12月の閣議決定において、2024年度も継続して実施することが決定されました。また、制度化も予定されています。

ざっくりまとめると、伴走型相談支援に加えて、10万円相当の経済的支援が受けられるというものです。

都道府県によって具体的な実施内容が異なり、名称も異なるので、その点には注意が必要です。

たとえば、東京都では、「赤ちゃんファースト」として、次の経済的支援を提供しています(東京都福祉局|東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファーストを継続します~)。

- 妊娠時 対象となる妊婦1人あたり5万円相当

- 出産後 対象となる児童1人当たり10万円相当

※ 出産後には都が5万円を上乗せして支給しているようです。

東京都以外の地方自治体の事例についても、こども家庭庁の公式サイトで公開されています。

3.4 高額療養費制度

最後に、これは出産のみに適用される制度ではありませんが、高額療養費制度も存在します。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

全国健康保険協会|高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

月をまたいだ場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。

例えば、1月10日から2月10日まで診療を受けた場合、1月10日~1月31日と2月1日~2月10日までで自己負担額をそれぞれ分けて、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(それぞれの月の分の申請が必要です)

医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

正常分娩の場合には、上記のとおり、公的医療保険の対象外となるため、高額療養費制度を利用することができません。

他方で、帝王切開等の場合には、高額療養費制度と出産一時金を併用することが可能と考えられます。

4. 妊婦健診費用の平均

ここまでは、出産費用の平均や変動要因を見てきました。

しかし、出産にあたっては、出産までの妊婦健診費用も必要になります。

そこで、妊婦健診費用の平均的な金額についても検討します。

妊婦健診費用は、初診で1万円程度、その後は1回あたり約5000円と考えられています。特別の検査を行うと、1回あたり1万円から2万円程度が上乗せされることになります。

そして、厚生労働省の「妊婦健診Q&A」では、受診回数はおよそ14回とされています。

そのため、約10万円程度が妊婦健診費用として必要になると考えられます。

もちろん、地方自治体が助成金を用意しているため、実際の支出はもう少し抑えられます。

それでも、5万円程度は妊婦健診費用として支出が必要になる可能性があります。

5. まとめ

この記事では、出産費用の自己負担分がどのぐらいの金額になるのかを検討しました。

出産する都道府県や施設にも大きな影響を受けるものの、50万円の出産育児一時金を考慮すると、出産費用の自己負担分の平均額は約5万円といえそうです。

そして、妊婦健診費用も含めると、約10万円が出産を通じて支出が必要な費用といえるでしょう。

ちなみに、株式会社中日新聞社が運営する東京すくすくが実施したアンケート調査では、次のような結果が得られているようです。

出産において自己負担があった人への質問に対する回答結果であることから、自己負担がなかった人の回答が含まれない点には注意が必要です。

しかし、これを見ても、平均的には、約10万円が出産費用の自己負担分となると考えて良さそうです。

この記事が、出産を予定されている方の経済的不安解消の一助になることを願います。

6. 出産費用の平均額の今後

なお、出産費用に関しては、今後、いくつかの制度構築等が予定されています。

ここでは、その中でも「出産費用の見える化」と「出産費用への保険適用」を取り上げます。

6.1 出産費用の見える化

まず、出産費用については、その総額が不透明であるとの懸念から、見える化が予定されています。

具体的には、厚生労働省が新設する「見える化」のためのウェブサイトにおいて、医療機関・助産所ごとの情報を公表することが予定されています(厚生労働省|出産費用の見える化等について)。

対象機関は「出産費用の直接支払制度を利用している医療機関・助産所」になるようです。

2024年4月からの運用を予定しているようですので、同月以降は出産費用の平均額がより正確に分かるようになるかもしれません。

6.2 出産費用への保険適用

2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」には次の記載があります。

2026 年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める。

こども未来戦略

上記のとおり、現時点では正常分娩の出産費用については健康保険などの公的医療保険の適用がありません。

しかし、2026年度には、この状況が変わり、正常分娩の出産費用にも健康保険などの公的医療保険が適用されるようになる可能性があります。